そこで働く 〈桑沢〉卒業生と、代表の糸井重里さん、

そこに糸井さんと40年来の仕事の仲間でもある浅葉所長が加わり、

実社会でのデザイナーに求めるもの、そして「デザインの役割」を語ります。

‐ vol.4 糸井重里 × 星野槙子 × 浅葉克己 ‐

糸井 重里[いとい・しげさと]

群馬県生まれ。

「ほぼ日刊イトイ新聞」主宰。株式会社ほぼ日代表取締役社長。

1971年にコピーライターとしてデビュー。「不思議、大好き。」

「おいしい生活。」などの広告で一世を風靡。

作詞やエッセイ執筆、ゲーム制作など幅広いジャンルでも活躍。

1998年より毎日更新のwebサイト「ほぼ日刊イトイ新聞」を開設、さまざまな方へのインタビューや

コラムなどコンテンツを楽しめるほか、「ほぼ日手帳」をはじめとする数々の商品を企画販売、

ヒットしたものは多岐にわたる。著書に『言いまつがい』『インターネット的』

『はたらきたい。—ほぼ日の就職論』『思えば、孤独は美しい。』など。

星野 槙子[ほしの・まきこ]群馬県生まれ。

桑沢デザイン研究所総合デザイン科ビジュアルデザイン専攻を卒業後、

デザイン事務所Malpu

Design、フリーランスを経て、2014年、東京糸井重里事務所(現・株式会社ほぼ日)入社。

webサイト「ほぼ日刊イトイ新聞」にデザイナーとして、『ほぼ日5年手帳』等には企画として携わる。

ー「ほぼ日」を知り、乗組員になった理由

星野:私が「ほぼ日」を知ったのは高校生の時です。父からほぼ日の本をもらって、何度もくり返し読みました。〈桑沢〉の受験の時にも持って行くくらい、とても大事な本でした。この本をつくっているのはどんな会社だろう?と調べてたどり着いたのが、webサイト「ほぼ日刊イトイ新聞」です。

私は群馬県出身で、同じく群馬県出身の糸井さんのことはずっと知っていましたが、webサイトを主宰しているイメージはなかった。何だか興味が湧いて、ページを覗くようになりました。

「ほぼ日」全体の表現のやわらかさや、デザインが伝えたい内容にぴったり似合っている感じが、とてもいいなと思ったのです。自分たちが欲しいもの・届けたいものを楽しんでつくっているのも伝わってきて、「いつかこの会社に入りたい」と思うようになりました。

〈桑沢〉の3年生の時、ほぼ日の乗組員の方が授業に来てくださいました。ほぼ日のコンテンツについてや制作の裏話の紹介、イラストレーターの福田利之さんがゲストでいらして「

フォト絵

」を実際に体験したり‥‥とにかく面白かった。授業の後にお礼のメールを送ったら、ていねいなお返事をくださいました。

そこには「誰かとつながるためには、何か“おみやげ”が必要」で、「そして、僕も今まだそれを探している最中です。お互いに頑張りましょうね。」と書いてあって、今私がほぼ日に入れたとしても何もできないだろうな。でも、いつか“おみやげ”を持って会いに行けるといいな‥‥と思ったのをよく覚えています。

卒業後は、新卒でグラフィック系のデザイン事務所に入社しました。その事務所の面接で「他に行きたいところは無いの」と聞かれ、正直に「ほぼ日に入りたいです」と答えました。「でもまだ経験が無いので、自分が何もできないのはわかっています」という話もしたんです。そうしたら、「うちみたいな小さなところで経験を積んでみるのもいいと思うよ」と社長が言ってくださった。主な業務内容は、書籍のデザインとイラストレーターさん向けのワークショップ。在籍した4年間で、基礎の基礎からいろいろなことを教えていただきました。本当に、お世話になりました。

糸井:そのデザイン事務所の社長さんが、星野さんの入社試験の際に推薦文を書いて下さいました。星野さんがどういう素敵な人かが書いてありましたが、その文章が素晴らしかった。愛情がこもっていて、本人のこともデザイン業界の行く末も、多分全部わかっていた。「この社長も含めて、まるごと入社しないかな」と冗談で言っていたくらいでした。

こちらとしては、入ってくれた後で、「この人がいてくれてよかった」と思えそうな人を採用したいわけです。星野さんは本当に、その通りの人でしたね。ローテーションピッチャーのように活躍してくれています。

星野:

ほぼ日には、「デザイナーって、こんなことまでやらせてもらえるんだ!」という仕事がたくさんあります。たとえば、文章のたたき台を書いてみる、インタビューの写真を撮る、商品企画に最初から関わる‥‥。肩書や専門にとらわれずいろいろなことをやるのは〈桑沢〉と似ています。

入社して最初の仕事は、webページのヘッダーと背景画像をつくる仕事でした。こんなデザインにしました、と社内メールで共有したら、糸井さんが「何だかうちっぽくないデザインだなと思ったら、新人の仕事でしたか。どんどんやってください。」というメールをくださった。それまでは主に紙媒体のデザインをしていたので、こんな風にすぐ反応が返ってくるのは初めてでした。「見ていてもらえるんだなあ」というのが、嬉しかった。

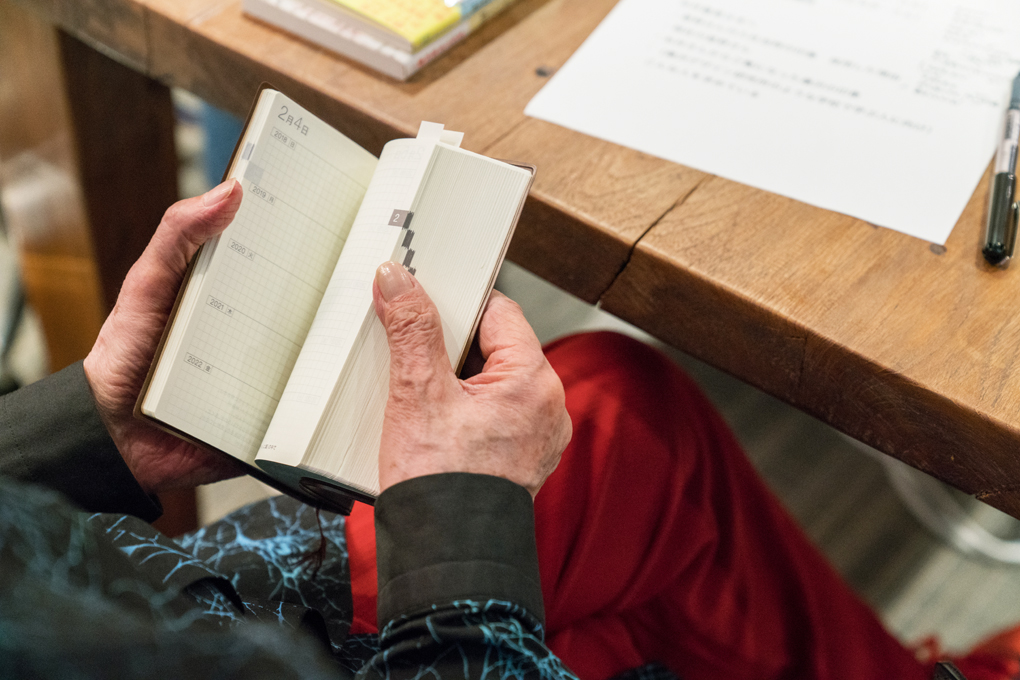

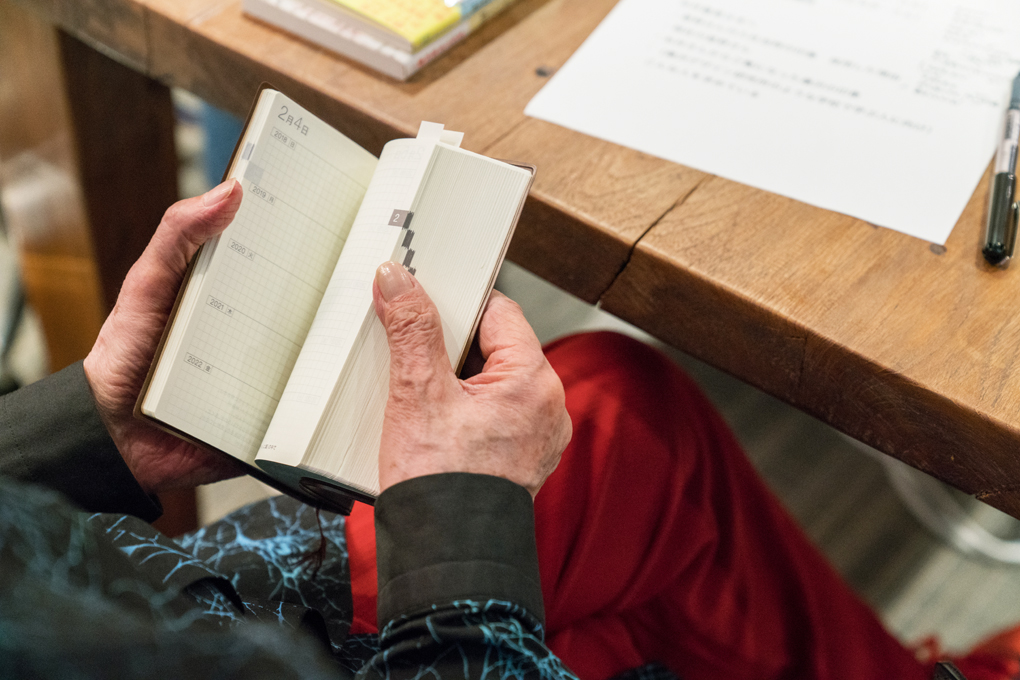

今は商品制作にも関わっていて、「ほぼ日手帳」をつくるチームにいます。去年は、私が企画を担当した「ほぼ日5年手帳」という新商品が生まれました。

浅葉:

(ほぼ日5年手帳を手にとり)辞書みたいだね。

糸井:

星野さんが「こういうのをつくりたいんです」って企画を出したんです。

星野:辞書のように、時間をかけて手に馴染んでいくようなものにしたかったんです。「5年手帳」「5年連用日記」というもの自体は既にいろいろな会社から発売されていて、サイズが大きいものやハードカバーで重厚感のあるデザインのものが多かった。なので、もう少しコンパクトで、気軽に続けられる感じのものができないかと考えました。

浅葉:

(5年手帳を手にもちながら)字を書くのは大変だよね。この中に1字ずつ⋯⋯

星野:

1日分に172文字、書き込めます。

糸井:

チェックしていますね。結構書けるわけだ。

ところで浅葉さんはさっき、表紙の箔をはがそうとしていましたね(笑)。

浅葉:

(苦笑)

星野:

びっくりしました(笑)。

ー〈桑沢〉と「ほぼ日」、その相性のよさ

星野:〈桑沢〉では1年生の時にビジュアル・プロダクト・スペース・ファッションとさまざまなジャンルを学びます。私にとっては全部が面白くて、絞りきれない気持ちのままビジュアルデザイン科に進み、最終的には何でもできるアドバタイジング(広告)を専攻しました。「全部好きだなあ、選べないな」という感じは、今になってもまったく変わっていません。自分の専門を定めてすばらしい仕事をする方に憧れますし、そういう方と比べて自分は中途半端だなあ、とよく思います。でも、その“中途半端”な部分のおかげで、「こういうことをしてみれば?」と思ってもみないことをさせてもらえたり、ジャンルにとらわれずに挑戦できたりと、うれしいこともたくさんありました。

今は、チームで仕事をするのが面白いです。以前は、一人でなにからなにまで全部できるのがいいと思っていたけれど、チームでつくるものの豊かさややりがいを「ほぼ日」で学びました。いいものができたときも、誰か一人だけが突出して活躍した結果ではなく、「あの人やこの人がいたから、ここまでできた」と思えることがうれしいです。そういえば、〈桑沢〉の卒業制作で小学1年生向けの教科書をつくったのですが、企画、文章、イラスト、撮影、デザインを全部自分で行いました。達成感はあったけれど、「仲間がいれば、もっと違ういいものがつくれたかもしれない」とも思ったんです。

ひとりでできること、できないこと。周りの人のセンスや格好よさに落ち込むこと、それでもめげずに続けること。学生時代に体験したいろんなことが、今に活かされています。〈桑沢〉に進めてよかったです。

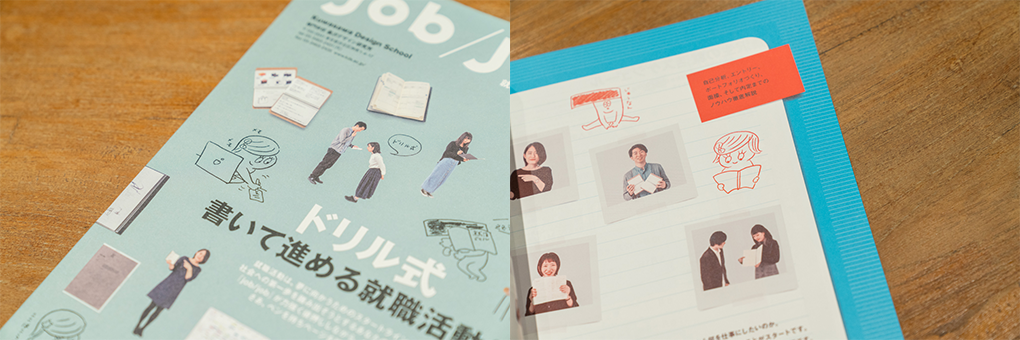

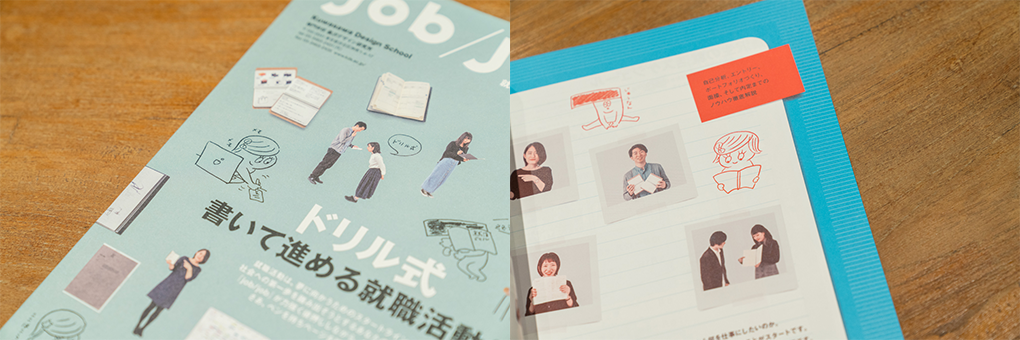

▲星野さんによるイラスト。〈桑沢〉就職活動支援誌『job/job』のキャラクターであるジョブジョブ君とトラバーユちゃんを担当。

▲星野さんによるイラスト。〈桑沢〉就職活動支援誌『job/job』のキャラクターであるジョブジョブ君とトラバーユちゃんを担当。

糸井:ところで〈桑沢〉の学生は、本当に浅葉所長が好きですね。世代差がこれほどあるのに、学生に好かれているというのは、すごい。また、浅葉所長を好きな〈桑沢〉生もすごいと思います。

ある時、僕が〈桑沢〉をのぞきに行こうかなと〈桑沢〉の卒業生に言ったら、「浅葉さんと一緒に仕事していたってことで、絶対、糸井さん人気出ますよ」と言われましたからね(笑)。

実際、浅葉さんはすごいんです。私は40年前からその姿を見てきました。当時、1ミリの中にカラス口で10本の線が引けると言っていましたよね。コンピューターのない時代に。

浅葉:最近は5本くらいかな(笑)。22歳の春に引けたんだよね。

糸井:カラス口は研いで?

浅葉:研いで。インクの量も計算して。

糸井:カンナと同じですよね。

浅葉:10本くらい線を引けなきゃだめだろうって、自分で考えて、課したんですね。

糸井:すごいんですよ、本当。伊達に物事をじっと凝視しているわけじゃないんです(笑)。

浅葉:(笑)。ところで、設立当時の〈桑沢〉は、この「ほぼ日」オフィスのすぐ近くにあったんですよ。

糸井:初耳です。

浅葉:ここから歩いて数分、実相寺(港区北青山)の境内です。2階は卓球場だったので、そこをお借りして授業をしていたんです。昔は、駅前とか、いろんな所に卓球場がありました。卓球日本が世界一強かった頃の話です。現在も再び世界一に近づいてきましたね。

その参道には「一九五四年・桑沢デザイン研究所・ここにはじまる」と刻まれた黒い石碑が建っています。1954年にドイツのバウハウスから、設立者のグロピウスが訪れたのもその場所です。世界で初めてデザインや建築を総合的に教育したバウハウスは、ナチスによって閉校に追い込まれたけれども、強い伝播力があった。その後継校としてニュー・バウハウスやブラック・マウンテンカレッジがアメリカに、そして日本には〈桑沢〉が誕生しましたが、現在、独立した学校として存続しているのは〈桑沢〉だけです。

糸井:浅葉さんのご縁もあり、僕も〈桑沢〉の卒業生と沢山仕事をしてきました。〈桑沢〉の人はタイポグラフィを大事にする。また素人のように考えて、プロの腕を見せてくれます。どこかに隠れた見えない技術があって、それがキラッと光る。

星野さんも実は自分に厳しいところがあって、例えば「ゆるいデザイン」でも、まったくゆるいところには持って行きませんね。彼女が〈桑沢〉在学中に会ったうちの乗組員も、前は劇団をやりながら、食うためにクロスワードをつくっていた。それが、今は編集部にいて、店舗展開も任されています。いろんな人が喜ぶこと、自分が好きなことを中心にやっていくのは〈桑沢〉と共通していて実に相性がいいな、と思います。

糸井:採用する立場からすると、即戦力になるかどうかよりも、心をそろえてやっていける人に入って欲しいと思います。この人がうちのチームにいたら、前向きに楽しくやっていけるか、これからどう伸びていくのかということの方が大切です。

デザインだけであれば、器用に真似してもできてしまうところがあります。その器用さや自分の主張を押し出すより、したいこととか、実現したいことが仕事の中に現れている作品があると、本当に「いいなあ!」と思いますね。

大きな会社の大きなプロジェクトでやった仕事より、参考になるのは例えば、友達が出した洋服の店を手伝いたくてデザインした看板などです。友情出演みたいにやった仕事を見せてもらう方が、惹かれるものを感じることが多い。

学校で数年間専門に学んでいても、本当の力はまだわかりません。写真学校で4年間学んだ人がいても、本気で学びたい人がこれから4年やったら追いつけるわけですから。それより、人に喜んで欲しいと思えて、誠実に自分の仕事が見つめられることの方が大事。人が困っていれば助けられ、足りないところがあれば自分で勉強できる。普通に人間としてよい資質が、才能を伸ばすのではないでしょうか。

星野:「ほぼ日」では、複数名のチームで読みものや商品などの“コンテンツ”をつくります。そのコンテンツの伝えたいことをビジュアルで表現するのが、デザイナーの主な仕事です。でも、伝え方によっては、うまく届かないことがある。デザインだけがかっこよすぎてもダメだし、内容とずれていてもダメで、チームの人たちと意見を重ねながら表現のニュアンスをつくっていきます。だから、私が大事だと思うのは、「デザインが孤立しないで、伝えたい内容と混ざっている」こと。これは「ほぼ日」に入ってから考えるようになったことかもしれません。

対談やインタビューに立ち会わせてもらうとき、話している人やその内容をまず自分自身が好きになります。そこで感じた面白さや素敵さを、臨場感を持って読者のかたに伝えたいし、より多くの人に届けたい。そのためにはどんなデザインにすればいいのだろう?こんなアプローチもあるのでは?‥‥と、日々試行錯誤しながら仕事をしています。これは、読みものコンテンツだけではなく商品制作も同じです。力不足で悔しい思いをすることもありますが、ものすごくやりがいがあります。

糸井:「デザインとは何か?」と言えば、それは時代によって解釈が変わるのでしょうが、僕は「仕組み」だと思います。目で見る仕組みだったり、快感を与える仕組みだったり。例えば、幼稚園児と一緒に遠足に行く時、どうやって出かけるか。そういう仕組みもデザインですよね。

まずは、自分が「いいなあ!」と思うものをいっぱい見て欲しいですね。人であっても、「いいなあ!」と思う人を見つけたら、その人がどういう人か考えて、感じてみる。それに尽きると思います。憧れを抱いている人の方が伸びますね。こういう人になりたいという目標があると、そこに向かって行けるものですから。

〔取材日2018年6月18日於株式会社ほぼ日〕

「悩むな〈桑沢〉に来い」「渋谷で鍛えよう」

大学と〈桑沢〉の2本立て編

「デザインの本質」編

webサイト「ほぼ日刊イトイ新聞」を

運営・発信している「株式会社ほぼ日」。

そこで働く〈桑沢〉卒業生と、代表の糸井重里さん、

そこに糸井さんと40年来の仕事仲間でもある

浅葉所長が加わり、実社会でのデザイナーに求めるもの、

そして「デザインの役割」を語ります。

‐ vol.4 糸井重里 × 星野槙子 × 浅葉克己 ‐

糸井 重里[いとい・しげさと]

星野 槙子[ほしの・まきこ]

デザイン事務所Malpu Design、フリーランスを経て、 2014年、東京糸井重里事務所(現・株式会社ほぼ日)入社。

webサイト「ほぼ日刊イトイ新聞」にデザイナーとして、 『ほぼ日5年手帳』等には企画として携わる。

星野:私が「ほぼ日」を知ったのは高校生の時です。父からほぼ日の本をもらって、何度もくり返し読みました。〈桑沢〉の受験の時にも持って行くくらい、とても大事な本でした。この本をつくっているのはどんな会社だろう?と調べてたどり着いたのが、webサイト「ほぼ日刊イトイ新聞」です。

私は群馬県出身で、同じく群馬県出身の糸井さんのことはずっと知っていましたが、webサイトを主宰しているイメージはなかった。何だか興味が湧いて、ページを覗くようになりました。

「ほぼ日」全体の表現のやわらかさや、デザインが伝えたい内容にぴったり似合っている感じが、とてもいいなと思ったのです。自分たちが欲しいもの・届けたいものを楽しんでつくっているのも伝わってきて、「いつかこの会社に入りたい」と思うようになりました。

〈桑沢〉の3年生の時、ほぼ日の乗組員の方が授業に来てくださいました。ほぼ日のコンテンツについてや制作の裏話の紹介、イラストレーターの福田利之さんがゲストでいらして

「

フォト絵

」を実際に体験したり‥‥とにかく面白かった。授業の後にお礼のメールを送ったら、ていねいなお返事をくださいました。

そこには「誰かとつながるためには、何か“おみやげ”が必要」で、「そして、僕も今まだそれを探している最中です。お互いに頑張りましょうね。」と書いてあって、今私がほぼ日に入れたとしても何もできないだろうな。でも、いつか“おみやげ”を持って会いに行けるといいな‥‥と思ったのをよく覚えています。

卒業後は、新卒でグラフィック系のデザイン事務所に入社しました。その事務所の面接で「他に行きたいところは無いの」と聞かれ、正直に「ほぼ日に入りたいです」と答えました。「でもまだ経験が無いので、自分が何もできないのはわかっています」という話もしたんです。そうしたら、「うちみたいな小さなところで経験を積んでみるのもいいと思うよ」と社長が言ってくださった。主な業務内容は、書籍のデザインとイラストレーターさん向けのワークショップ。在籍した4年間で、基礎の基礎からいろいろなことを教えていただきました。本当に、お世話になりました。

糸井:そのデザイン事務所の社長さんが、星野さんの入社試験の際に推薦文を書いて下さいました。星野さんがどういう素敵な人かが書いてありましたが、その文章が素晴らしかった。愛情がこもっていて、本人のこともデザイン業界の行く末も、多分全部わかっていた。「この社長も含めて、まるごと入社しないかな」と冗談で言っていたくらいでした。

こちらとしては、入ってくれた後で、「この人がいてくれてよかった」と思えそうな人を採用したいわけです。星野さんは本当に、その通りの人でしたね。ローテーションピッチャーのように活躍してくれています。

星野:

ほぼ日には、「デザイナーって、こんなことまでやらせてもらえるんだ!」という仕事がたくさんあります。たとえば、文章のたたき台を書いてみる、インタビューの写真を撮る、商品企画に最初から関わる‥‥。肩書や専門にとらわれずいろいろなことをやるのは〈桑沢〉と似ています。

入社して最初の仕事は、webページのヘッダーと背景画像をつくる仕事でした。こんなデザインにしました、と社内メールで共有したら、糸井さんが「何だかうちっぽくないデザインだなと思ったら、新人の仕事でしたか。どんどんやってください。」というメールをくださった。それまでは主に紙媒体のデザインをしていたので、こんな風にすぐ反応が返ってくるのは初めてでした。「見ていてもらえるんだなあ」というのが、嬉しかった。

今は商品制作にも関わっていて、「ほぼ日手帳」をつくるチームにいます。去年は、私が企画を担当した「ほぼ日5年手帳」という新商品が生まれました。

浅葉:

(ほぼ日5年手帳を手にとり)辞書みたいだね。

糸井:

星野さんが「こういうのをつくりたいんです」って企画を出したんです。

星野:辞書のように、時間をかけて手に馴染んでいくようなものにしたかったんです。「5年手帳」「5年連用日記」というもの自体は既にいろいろな会社から発売されていて、サイズが大きいものやハードカバーで重厚感のあるデザインのものが多かった。なので、もう少しコンパクトで、気軽に続けられる感じのものができないかと考えました。

浅葉:

(5年手帳を手にもちながら)字を書くのは大変だよね。この中に1字ずつ⋯⋯

星野:

1日分に172文字、書き込めます。

糸井:

チェックしていますね。結構書けるわけだ。

ところで浅葉さんはさっき、表紙の箔をはがそうとしていましたね(笑)。

浅葉:

(苦笑)

星野:

びっくりしました(笑)。

ー〈桑沢〉と「ほぼ日」、その相性のよさ

星野:〈桑沢〉では1年生の時にビジュアル・プロダクト・スペース・ファッションとさまざまなジャンルを学びます。私にとっては全部が面白くて、絞りきれない気持ちのままビジュアルデザイン科に進み、最終的には何でもできるアドバタイジング(広告)を専攻しました。「全部好きだなあ、選べないな」という感じは、今になってもまったく変わっていません。自分の専門を定めてすばらしい仕事をする方に憧れますし、そういう方と比べて自分は中途半端だなあ、とよく思います。でも、その“中途半端”な部分のおかげで、「こういうことをしてみれば?」と思ってもみないことをさせてもらえたり、ジャンルにとらわれずに挑戦できたりと、うれしいこともたくさんありました。

今は、チームで仕事をするのが面白いです。以前は、一人でなにからなにまで全部できるのがいいと思っていたけれど、チームでつくるものの豊かさややりがいを「ほぼ日」で学びました。いいものができたときも、誰か一人だけが突出して活躍した結果ではなく、「あの人やこの人がいたから、ここまでできた」と思えることがうれしいです。そういえば、〈桑沢〉の卒業制作で小学1年生向けの教科書をつくったのですが、企画、文章、イラスト、撮影、デザインを全部自分で行いました。達成感はあったけれど、「仲間がいれば、もっと違ういいものがつくれたかもしれない」とも思ったんです。

ひとりでできること、できないこと。周りの人のセンスや格好よさに落ち込むこと、それでもめげずに続けること。学生時代に体験したいろんなことが、今に活かされています。〈桑沢〉に進めてよかったです。

▲星野さんによるイラスト。〈桑沢〉就職活動支援誌『job/job』のキャラクターであるジョブジョブ君とトラバーユちゃんを担当。

▲星野さんによるイラスト。〈桑沢〉就職活動支援誌『job/job』のキャラクターであるジョブジョブ君とトラバーユちゃんを担当。

糸井:ところで〈桑沢〉の学生は、本当に浅葉所長が好きですね。世代差がこれほどあるのに、学生に好かれているというのは、すごい。また、浅葉所長を好きな〈桑沢〉生もすごいと思います。

ある時、僕が〈桑沢〉をのぞきに行こうかなと〈桑沢〉の卒業生に言ったら、「浅葉さんと一緒に仕事していたってことで、絶対、糸井さん人気出ますよ」と言われましたからね(笑)。

実際、浅葉さんはすごいんです。私は40年前からその姿を見てきました。当時、1ミリの中にカラス口で10本の線が引けると言っていましたよね。コンピューターのない時代に。

浅葉:最近は5本くらいかな(笑)。22歳の春に引けたんだよね。

糸井:カラス口は研いで?

浅葉:研いで。インクの量も計算して。

糸井:カンナと同じですよね。

浅葉:10本くらい線を引けなきゃだめだろうって、自分で考えて、課したんですね。

糸井:すごいんですよ、本当。伊達に物事をじっと凝視しているわけじゃないんです(笑)。

浅葉:(笑)。ところで、設立当時の〈桑沢〉は、この「ほぼ日」オフィスのすぐ近くにあったんですよ。

糸井:初耳です。

浅葉:ここから歩いて数分、実相寺(港区北青山)の境内です。2階は卓球場だったので、そこをお借りして授業をしていたんです。昔は、駅前とか、いろんな所に卓球場がありました。卓球日本が世界一強かった頃の話です。現在も再び世界一に近づいてきましたね。

その参道には「一九五四年・桑沢デザイン研究所・ここにはじまる」と刻まれた黒い石碑が建っています。1954年にドイツのバウハウスから、設立者のグロピウスが訪れたのもその場所です。世界で初めてデザインや建築を総合的に教育したバウハウスは、ナチスによって閉校に追い込まれたけれども、強い伝播力があった。その後継校としてニュー・バウハウスやブラック・マウンテンカレッジがアメリカに、そして日本には〈桑沢〉が誕生しましたが、現在、独立した学校として存続しているのは〈桑沢〉だけです。

糸井:浅葉さんのご縁もあり、僕も〈桑沢〉の卒業生と沢山仕事をしてきました。〈桑沢〉の人はタイポグラフィを大事にする。また素人のように考えて、プロの腕を見せてくれます。どこかに隠れた見えない技術があって、それがキラッと光る。

星野さんも実は自分に厳しいところがあって、例えば「ゆるいデザイン」でも、まったくゆるいところには持って行きませんね。彼女が〈桑沢〉在学中に会ったうちの乗組員も、前は劇団をやりながら、食うためにクロスワードをつくっていた。それが、今は編集部にいて、店舗展開も任されています。いろんな人が喜ぶこと、自分が好きなことを中心にやっていくのは〈桑沢〉と共通していて実に相性がいいな、と思います。

糸井:採用する立場からすると、即戦力になるかどうかよりも、心をそろえてやっていける人に入って欲しいと思います。この人がうちのチームにいたら、前向きに楽しくやっていけるか、これからどう伸びていくのかということの方が大切です。

デザインだけであれば、器用に真似してもできてしまうところがあります。その器用さや自分の主張を押し出すより、したいこととか、実現したいことが仕事の中に現れている作品があると、本当に「いいなあ!」と思いますね。

大きな会社の大きなプロジェクトでやった仕事より、参考になるのは例えば、友達が出した洋服の店を手伝いたくてデザインした看板などです。友情出演みたいにやった仕事を見せてもらう方が、惹かれるものを感じることが多い。

学校で数年間専門に学んでいても、本当の力はまだわかりません。写真学校で4年間学んだ人がいても、本気で学びたい人がこれから4年やったら追いつけるわけですから。それより、人に喜んで欲しいと思えて、誠実に自分の仕事が見つめられることの方が大事。人が困っていれば助けられ、足りないところがあれば自分で勉強できる。普通に人間としてよい資質が、才能を伸ばすのではないでしょうか。

星野:「ほぼ日」では、複数名のチームで読みものや商品などの“コンテンツ”をつくります。そのコンテンツの伝えたいことをビジュアルで表現するのが、デザイナーの主な仕事です。でも、伝え方によっては、うまく届かないことがある。デザインだけがかっこよすぎてもダメだし、内容とずれていてもダメで、チームの人たちと意見を重ねながら表現のニュアンスをつくっていきます。だから、私が大事だと思うのは、「デザインが孤立しないで、伝えたい内容と混ざっている」こと。これは「ほぼ日」に入ってから考えるようになったことかもしれません。

対談やインタビューに立ち会わせてもらうとき、話している人やその内容をまず自分自身が好きになります。そこで感じた面白さや素敵さを、臨場感を持って読者のかたに伝えたいし、より多くの人に届けたい。そのためにはどんなデザインにすればいいのだろう?こんなアプローチもあるのでは?‥‥と、日々試行錯誤しながら仕事をしています。これは、読みものコンテンツだけではなく商品制作も同じです。力不足で悔しい思いをすることもありますが、ものすごくやりがいがあります。

糸井:「デザインとは何か?」と言えば、それは時代によって解釈が変わるのでしょうが、僕は「仕組み」だと思います。目で見る仕組みだったり、快感を与える仕組みだったり。例えば、幼稚園児と一緒に遠足に行く時、どうやって出かけるか。そういう仕組みもデザインですよね。

まずは、自分が「いいなあ!」と思うものをいっぱい見て欲しいですね。人であっても、「いいなあ!」と思う人を見つけたら、その人がどういう人か考えて、感じてみる。それに尽きると思います。憧れを抱いている人の方が伸びますね。こういう人になりたいという目標があると、そこに向かって行けるものですから。

〔取材日2018年6月18日於株式会社ほぼ日〕

「悩むな〈桑沢〉に来い」「渋谷で鍛えよう」編

大学と〈桑沢〉の2本立て

「デザインの本質」編

ACCESS

ACCESS